En tant que créatif, la veille fait partie intégrante de mon quotidien.

Et il y a une chose que j’adore particulièrement : rechercher de vieilles publicités des années 60, 70, 80 ou 90.

Pour beaucoup, ce sont de véritables bijoux de créativité et de copywriting. Une époque où le digital n’était pas ce qu’il est aujourd’hui, où l’IA n’existait pas, et où la photographie en publicité n’en était qu’à ses débuts.

Explorer ces archives permet aussi de constater à quel point certaines marques encore bien présentes aujourd’hui ont construit leur image sur plusieurs décennies, jusqu’à s’imposer comme des références dans leur domaine.

Prêt.e à voyager dans le temps ? Voici une sélection de trois publicités vintage :

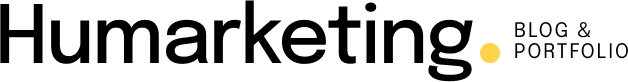

Campagne Coccinelle par Volkswagen – 1960

1. Le contexte

Annonce : publicité Volkswagen (1960s, probablement issue de la campagne DDB qui a construit l’image de la Coccinelle).

Cible : automobilistes américains habitués à des voitures plus grandes, souvent fragiles, qui exigent beaucoup d’entretien.

Enjeu : montrer que Volkswagen est une alternative simple, robuste et durable.

2. La stratégie

- Effet de contraste :

À gauche, une longue liste de tâches nécessaires pour un « ordinary car ». À droite, une seule tâche pour la Volkswagen : Change oil.

C’est un avant/après visuel qui frappe immédiatement. - Simplicité visuelle :

Deux icônes de voitures, deux colonnes, et un texte minimal. Le cerveau comprend en moins de 3 secondes. - Positionnement premium déguisé :

Le message n’est pas « Volkswagen est moins cher à l’achat », mais « Volkswagen vous coûtera moins cher sur le long terme. » On justifie ainsi un prix d’achat plus élevé par une promesse d’économie et de tranquillité.

3. Les leviers psychologiques

- L’effet de contraste : en opposant deux colonnes, on simplifie une réalité complexe et on donne une impression d’évidence.

- La réduction de la charge mentale : moins de tâches = moins de stress. La pub associe Volkswagen à la simplicité et au confort psychologique.

- La logique économique : l’entretien est une douleur reconnue par la cible. En montrant que Volkswagen réduit ces contraintes, on s’aligne directement avec leurs intérêts financiers et pratiques.

- Crédibilité par la répétition : cette annonce n’est qu’un fragment d’une longue stratégie construite par Volkswagen sur plusieurs décennies : fiabilité, durabilité, bon sens.

4. Pourquoi ça marche ?

Parce que la pub touche directement un point de douleur concret de son persona (préparer la voiture pour l’hiver).

Elle délivre un message qui dépasse la mécanique de l’entretien : Avec Volkswagen, la vie est plus simple.

Et en le répétant dans différentes variations au fil des années, Volkswagen a ancré une image mentale durable :

Volkswagen = qualité et fiabilité.

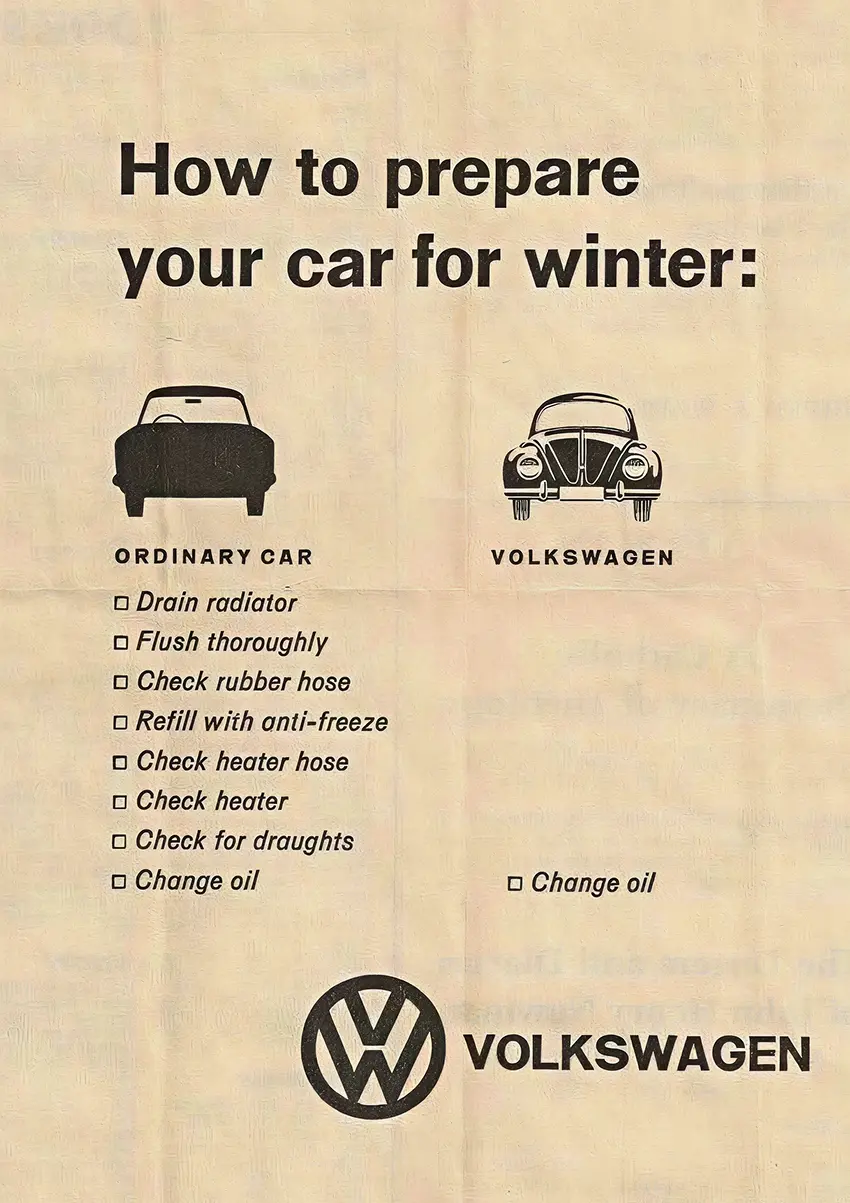

Subdue : It Works Better. It Costs Less. End Of Ad.

1. Le contexte

Produit : Subdue, un fongicide agricole de Ciba-Geigy (années 70/80).

Cible : un public B2B très rationnel (agriculteurs, responsables de terrains de golf, etc.).

Enjeu : convaincre une cible peu sensible au storytelling grand public, mais très attentive à deux choses : l’efficacité et le prix.

2. La stratégie

- Minimalisme radical :

Le message est réduit à trois phrases courtes, en cascade :

It works better.

It costs less.

End of ad. - Ton direct et brutal :

Pas d’artifice, pas de visuels léchés, pas d’émotion. Juste une logique implacable. - Anti-pub assumée :

L’accroche finale « End of Ad. » désamorce le côté commercial. La marque dit en gros : “Voilà l’info, on ne va pas vous embrouiller.”

C’est une stratégie de rupture : dans un monde saturé de pubs exagérées et bavardes, ils choisissent le sous-entendu ironique.

3. Les leviers psychologiques

- Simplicité : le cerveau adore les messages courts, faciles à mémoriser.

- Crédibilité : en allant droit au but, la marque cherche à donner une impression d’honnêteté.

- Autorité implicite : en n’essayant pas de convaincre plus que ça, ils laissent entendre que le produit est tellement bon qu’il n’a pas besoin de plus d’arguments.

- Économie cognitive : pas besoin de se concentrer longtemps, en deux secondes le message est compris.

4. Pourquoi ça marche ?

Parce que ça correspond exactement à la mentalité de la cible : des pros qui n’ont pas de temps à perdre.

Ils veulent savoir deux choses : est-ce que ça marche ? est-ce que ça coûte moins cher ?

La pub répond directement à ça, sans détour.

👉 En résumé :

Cette publicité joue sur l’anti-marketing pour mieux vendre.

En réduisant l’argumentaire au minimum vital, elle se rend plus crédible et plus percutante que les pubs classiques.

Instant TANG : More Vitamin C than Orange Juice.

1. Le contexte

Produit : Tang, boisson en poudre instantanée lancée par General Foods dans les années 60.

Cible : les familles américaines, en particulier les mères de famille responsables des courses et des petits déjeuners.

Enjeu : concurrencer le jus d’orange, boisson traditionnelle du matin, en positionnant Tang comme une alternative plus pratique et plus “moderne”.

2. La stratégie

- Une promesse forte et frontale : “More Vitamin C than Orange Juice.”

Un message clair, facile à mémoriser, et qui vient attaquer directement le produit de référence (le jus d’orange). - Hiérarchie visuelle nette :

- Le titre en haut capte immédiatement l’attention.

- Le visuel montre le geste d’utilisation (une cuillère dans un verre d’eau), ce qui rend la compréhension immédiate.

- Le bloc texte blanc en bas à droite sert de renfort rationnel.

- Effet de nouveauté :

Le mot “NEW!” est martelé : en rouge, en capitales, répété sur le bouchon du bocal. Tang se présente comme une innovation de rupture dans un univers jusque-là dominé par le jus pressé.

3. Les leviers psychologiques

- Comparaison directe : on ne dit pas seulement que Tang contient des vitamines, on le compare explicitement à l’orange et même à la tomate. Cela crédibilise le produit tout en créant un effet de supériorité.

- Praticité : pas besoin de presser, de réfrigérer ou de congeler. Tang est facile, toujours disponible, toujours “frais”. On parle au quotidien réel des familles.

- Projection d’usage : la cuillère qui verse la poudre dans le verre d’eau aide le consommateur à s’imaginer en train de l’utiliser.

- Urgence et call-to-action : “Add Tang to your shopping list Now.” Un message directif qui correspond bien au rôle des mères de famille dans les courses.

- Clôture émotionnelle : la phrase finale “Happiest thing that ever happened to breakfast” renforce le côté découverte révolutionnaire et laisse une impression joyeuse, presque euphorique.

4. Pourquoi ça marche ?

Parce que Tang a parfaitement identifié son ennemi à battre : le jus d’orange.

La pub ne se contente pas de dire que Tang est bon, elle dit que Tang est meilleur (plus de vitamines, plus pratique, plus moderne).

Elle combine un argument rationnel (plus de vitamine C) avec un argument émotionnel (apporter de la joie et de la nouveauté au petit déjeuner).

C’est une leçon de copywriting :

- Attaquer le produit leader en frontale.

- Rendre l’utilisation limpide par un visuel explicite.

- Terminer sur une promesse émotionnelle qui dépasse le simple produit.

👉 En résumé :

Tang se positionne ici comme l’innovation qui révolutionne le petit déjeuner. En mêlant bénéfice santé, praticité et nouveauté, la marque réussit à transformer une poudre chimique en un produit désirable et moderne.